L’histoire de « Miss Liberty » continue par une lettre de Maria, sa mère, écrite le 12 avril 2003 : « Lettre à ma fille. Aujourd’hui ma petite fille est devenue une grande dame. Elle est née en Istrie, au moment de la dernière guerre, un soir du mois de mai, en 1944, il était presque minuit, j’étais seule, je suis allée appeler ma voisine, croyant qu’elle pourrait devenir une sage-femme de fortune. Mais elle était trop impressionnée pour pouvoir faire quoi que ce soit, alors elle est allée chercher du secours. Moi, il m’était impossible d’attendre davantage, alors ma fille est venue au monde toute seule. Lorsque la voisine est revenue, un peu plus tard, elle m’a juste aidée à mettre de l’ordre dans mon lit. Ça s’est déroulé dans une maison misérable, sans téléphone, sans médecin, sans ambulance. Seules étaient présentes la misère et la guerre. Cela dura quinze mois ainsi. Mais un mois après la naissance de la petite, vu que mon mari n’allait pas rentrer de toute la guerre, le danger était trop grand, j’ai décidé d’aller la lui montrer. Au retour, j’ai eu la peur de ma vie : nous étions dans le bus, la route était minée, il y a eu une explosion qui a formé un énorme cratère. Heureusement le chauffeur a eu un superbe réflexe, il a freiné à temps. J’ai dû faire les derniers six kilomètres à pied, la petite dans les bras, à travers bois, c’était très dangereux, je ne savais pas sur qui ni sur quoi j’allais tomber. J’ai eu la frousse, mais, le cœur battant, j’ai pu arriver jusqu’à la maison. Le temps a passé, la guerre s’est terminée. Mon enfant grandissait bien, c’était une belle enfant, robuste, pleine de vie, aux yeux d’un bleu azur. Je la tenais très proche de moi, j’avais très peur de la perdre, comme j’avais perdu sa sœur deux ans auparavant, qui avait les mêmes yeux. Le temps passait comme il pouvait, je n’arrivais pas à oublier la guerre, elle était toujours présente dans mon esprit.

En 1947, mon mari m’a dit que nous devrions partir. Il y a eu un grand moment de silence. Je lui ai répondu : si vraiment tu le désires... Aussitôt dit aussitôt fait, il est parti le lendemain. Peu de temps après il m’a écrit : laisse tout tomber, viens me rejoindre avec les enfants, n’aie pas peur, tout va s’arranger. Ça été facile de tout laisser tomber, vu que nous ne possédions rien. J’ai préparé les quatre enfants, l’aînée avait huit ans, le plus jeune six mois. J’ai pris le dernier bateau qui allait de Pula à Trieste, le voyage dura quatre jours, et je suis arrivée avec mes gosses dans un asile pour réfugiés. Puis nous nous rendîmes à Udine, et ensuite à Novara où j’ai retrouvé mon mari. Nous sommes restés ensemble dix jours, ensuite il est parti pour la Belgique. Les gosses et moi-même sommes restés quatre mois dans le camp de réfugiés. Nous vivions à six familles dans une chambre, il n’y avait pas de chaises, pas de table, simplement des lits empilés les uns sur les autres, qui servaient de tables et de chaises. Le temps a paru très long. Au bout de quatre mois qui n’en finissaient plus, nous sommes allés rejoindre mon mari en Belgique. Pour soi-disant quelques petites années... nous y sommes restés définitivement. Nous avons vécu neuf ans dans un baraquement, mais avons eu la chance de scolariser nos enfants. Nivèse souhaitait aller à l’école pour faire du dessin, être styliste... Mais nous ne pouvions pas lui payer des études, ça coûtait trop cher. Un jour elle est partie, et a fait deux ans d’études aux Beaux-Arts de Nice. Elle a rencontré un homme qui se prénomme Frédéric. Ils vivent ensemble depuis beaucoup d’années. Le reste, c’est à elle de le raconter. Nivèse et Frédéric, je pense à vous, et je vous aime ». Mama

- Sans titre (2004)

- DR

La Belgique

La Belgique où Nivèse arrive à l’âge de trois ans avait été, au Moyen-Age, l’un des plus riches pays d’Europe, grâce à sa circulation, son commerce... une plaque tournante, dont l’Histoire a souvent modifié les frontières... Chaque année la petite Nivès va passer ses grandes vacances en Istrie. Avec Maman, et l’un ou l’autre des frères et sœurs... Elle est abonnée en tant que tête de mule, d’une trop grande vitalité, la campagne est censée la calmer. Le chemin de fer lui donne de telles nausées qu’à l’escale de Venise, elle supplie qu’on l’abandonne... « Ce n’est guère pratique » dit-elle, donc elle repart. Mais une phrase l’a frappée, en dialecte vénitien : « que bella puta !.... quelle belle femme ... ».

Elle se souvient des jours heureux dans les vignes des grands-parents Dorani, propriétaires terriens, quatre-vingt-dix hectares au bord de la mer. Toute une région s’appelle Drobani, du nom du grand-père. Nivès va très tôt au bal, à treize/quatorze ans elle a déjà l’air d’une jeune fille. Les adolescents rentrent ivres morts mais l’âne connaît le chemin, arrête chacun devant sa maison. Dans l’Istrie totalitaire Nivèse et son jeune frère chantent des chansons anti-Tito... « Taisez-vous, on va vous mettre en prison » supplie Maman... « On ne pouvait pas faire un mouvement, se souvient Nivèse, on était surveillés, dans les trains les flics venaient nous faire des remontrances... ».

Et ils ne peuvent rien apporter à papa et aux frères et sœurs restés en Belgique : le grand couffin où des couches de figues et raisins dissimulaient un jambonneau a été saisi à la frontière, confisqué, sous prétexte d’hygiène... « C’était si beau, ces étagements de fruits, ils sont restés gravés en moi, nous avions rempli le couffin avec un tel soin.. ». Le jeune frère est un bourreau de serpents et de lézards, inconnus en Belgique. En Belgique il n’y a pas de reptiles mais de la neige, Nivès y court pieds nus, la neige l’attire profondément, elle est aux anges... C’est à Jemappes et Mons que, de 1948 à 1960, elle va à l’école primaire et secondaire, enfant déjà passionnée de peinture. Dans sa famille on se cultive, on achète des revues, le frère aîné fait des études d’ingénieur, et, dès qu’il travaille, aide à payer les études de l’enfant suivant, c’est la règle. La sœur aînée s’y mettra plus tôt, les garçons ont droit à des études plus longues. A douze ans Nivèse aimerait s’inscrire aux Beaux-Arts, mais cela coûte trop cher. Elle reproduit un tableau de Gauguin, vu dans un livre, Le Paysage rouge à la Bretonne... et aussi des œuvres de Bacon. Les copies sont si parfaites qu’on lui dit : « tu pourrais être faussaire »…

- Mur de photos de Frédéric Altmann à la Machine à eau

- Frédéric Altmann dans son exposition à la Machine à eau

- DR

En marge de ses devoirs, sur ses cahiers d’école elle dessine, se fait gronder. Pendant un cours de maths (matière dans laquelle elle excelle - son professeur est même allé trouver ses parents pour conseiller des études de mathématiques ), elle est en train de griffonner une femme nue, le professeur surgit, arrache la page, la met dans sa poche. Nivès est terrifiée. Ô surprise il la félicite, et cela l’encourage pour le futur, dit-elle. Elle est solitaire, sauvage même, aux jeux enfantins elle préfère dessiner à l’écart. Pour rassurer ses parents inquiets de ses goûts artistiques, elle commence des études commerciales tout en suivant des cours du soir à l’Ecole d’Art de Jemappes, section photo et modelage, et se promettant de se consacrer un jour à la peinture. A 18 ans elle se marie avec un peintre : lorsqu’il sera professeur aux Beaux-Arts, gagnera leur vie, elle-même s’y présentera. Jusque-là c’est elle qui fera bouillir la marmite, en ouvrant un salon de coiffure, avec trois amies. Elles gagnent de l’argent, économisent. Nivès crayonne, maladivement dit-elle, des Nus, des femmes nues... Jusqu’à l’âge de 23 ans elle est une coiffeuse boute-en-train, mais ravie de fréquenter les milieux artistiques d’avant-garde où, début des années 60, elle entend parler d’Arman, César, Klein, Raysse, des happenings de Ben, qu’elle trouve génial. Fluxus et Ben lui apparaissent comme beaucoup plus passionnants que la peinture murale, mais Gauguin, Bacon, sont ceux qui lui ont appris à peindre... Matisse aussi, De Staël...

Et puis un jour de 1973 où elle décide de prendre des vacances, une amie lui dit qu’à Sospel, Alpes-Maritimes, elle pourra se reposer tout en rencontrant des gens passionnants, entre autres une Hongroise émigrée qui donne des cours de modelage. A la fin d’un repas, Nivès annonce qu’elle part. Au mari, à tout le monde. Elle ne reviendra jamais.

Nice

La poterie qu’enseigne la Hongroise n’étant pas ce qu’elle cherche, Nivès se présente aux Beaux-Arts de Nice, Villa Arson, elle est reçue, et, sous la direction de Hiéronymus, s’inscrit comme élève libre. A cause de son âge mais aussi pour pouvoir choisir sa formation, techniques et Histoire de l’Art, avec François Pluchart. Elle s’ennuie vite : « Si on veut créer, mieux vaut faire un stage en usine. Les idées on les a ou on ne les a pas, le problème, c’est de dominer la technicité ».

Curieusement sous sa main vient comme une synthèse de son futur travail : un riche imaginaire et sa mise en équation structurelle. Imaginaire certes mais qui va droit au but : l’Industrie. On la dira industrieuse, mais pas par simple métaphore : l’Usine l’intéresse au sens concret.

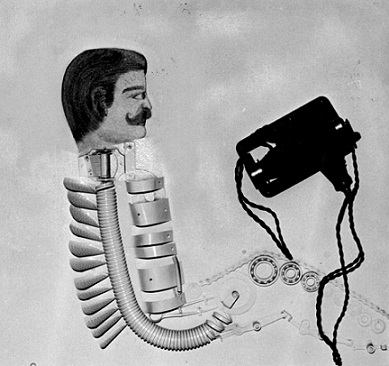

- « Projection de soi-même »

- DR

Cela se voit déjà dans « Projection de soi-même » où la tête dessinée surmonte une colonne vertébrale en matériel technologique, tout cela « vu » par une demi-caméra réelle, qui fait partie de l’œuvre. Entre surréalisme et ready-made, la dimension scopique déjà présente. Mais c’est déjà structuré. Une broderie de métal comme composée par un plombier, pas une dentelle de fille... Les outils du père déjà parlant, sans que qui que ce soit s’en soucie ? Tuyau de vilebrequin, chaîne et rouages de wagonnets ? En tout cas une interprétation poétique pour exalter le métier, le rendre cinématographique, l’homme-machine objet du soin jaloux de l’esthétique ?... Une esthétique qui pousse à bout les chaînes et rouages, les rend invisibles, simples traces de leur articulation, dans la série des Graphes, fort belle. Mais Nivès cherche autre chose, au bout de deux ans elle quitte l’école... Elle cherche. Ce que l’on appelle son autodidactisme. Comme si tous les artistes n’étaient pas des autodidactes. Dans la fameuse Ecole de Nice, combien n’ont-ils pas quitté les Beaux-Arts, y compris en étant mis à la porte. On dit très justement qu’une école, c’est bien à condition d’en sortir.

A suivre...